在台州市徐山泾618美丽河道桐屿段项目中,河湖生态清淤技术的应用成为该项目的核心亮点——通过科学清淤与底泥改良,项目成功构建起层次丰富、生机盎然的“水下森林”,让河道生态功能得到根本性重塑。凭借有口皆碑的治理成果,徐山泾不仅成为路桥区美丽河道建设的“重要展示窗口”,更成为当地“五水共治”工作的示范样板河道。其治理模式与实践经验获得省级主管部门认可,成功入选 “浙江省八大水系和近岸海域生态修复典型工程案例”,为全省同类河道生态修复提供了可复制、可推广的优秀范本。

项目位于台州市路桥区徐山泾,全长6.18km,治理段4.68km。治理前,徐山泾水位变幅大、生态结构破坏严重;支流水体流动性差、截污纳管不完善,氨氮、总磷超标,水体黑臭。

徐山泾桐屿段河底淤泥厚度超30cm以上,且底栖生物缺失,水生生态系统不健全,环境承载力严重不足;而污染严重的几条支流,由于农村聚集区人口密度较大,生活污水纳管率不高,外源污染源携带过量有机物和氨氮汇入河道,使水中的溶解氧被快速消耗,当溶解氧下降至过低水平时,产生硫化氢、胺、氨和其他带异味易挥发的小分子化合物,直接导致水体复氧能力衰退,底栖动物和水生动物不能生存,支流河道的生态功能基本丧失。

治理前:

二、项目治理思路、措施及效果

经过实地考察,对该项目的主要治理思路为:通过生态修复措施削减支流污染负荷、恢复河道健康的生态、构建完整的水生态自净系统。具体措施包括河湖生态清淤及水质调控工程、支流原位强化处理工程、雨污排口预处理工程、水下森林构建工程、水生动物群落构建工程、景观提升工程等。通过人工干预恢复水体生态系统,从而逐步恢复徐山泾水域生态功能和景观功能。

治理后徐山泾桐屿段水体透明度达到1.5m及以上,主要数值指标稳定达到地表水Ⅲ类标准,植物成活率在95%以上;支流水体完全消除黑臭,河道恢复生态功能。

治理后:

三、河湖生态清淤技术应用情况

该项目在桐屿段、路北段投加底泥锁定剂、底泥修复剂共55吨。

河湖生态清淤技术主要是利用底泥锁定剂、底泥修复剂等将河道底层悬浮泥进行内源污染锁定,使水体中的污染物迅速吸附沉降,底泥向水体释放的污染物也得以吸收降解。同时为底泥中好氧微生物的生长提供有力条件,结合微生物强化修复技术有效降解污染物,有效控制并削减河道内源污染。

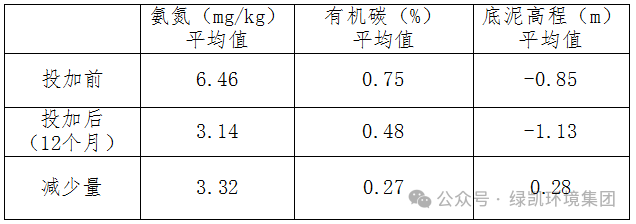

在底泥锁定剂投加区域对底泥污染物(氨氮、有机碳)进行布点检测,检测指标包括投加前与投加12个月后底泥中氨氮、有机碳及底泥厚度变化。数据如下表所示:

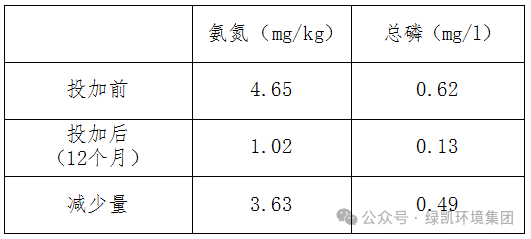

投加底泥锁定剂及修复剂后,上层底泥中氨氮及总磷得到有效削减,底泥出现减量现象。

同时,投加后水质也得到明显改善,指标检测数据如下表:

该项目以“流域系统性治理”为基本原则,以“维护良好水质、改善污染水体、保障地区水环境安全”为治理目标,以生态修复为主、其他手段为辅,完成河道水质净化与生态修复工程的建设,恢复了徐山泾水体的健康。

因徐山泾治理后水质清澈、景观优美,效果远超预期。近年来,桐屿街道以徐山泾为中心,精心打造台州绿心桐屿片区,构建生态区环湖旅游圈,在周边种植85亩油菜花田,使之成为乡村旅游网红打卡地点。